下了一个多周的瓢泼大雨,这两天终于放晴了,广州开启高温烘烤模式。

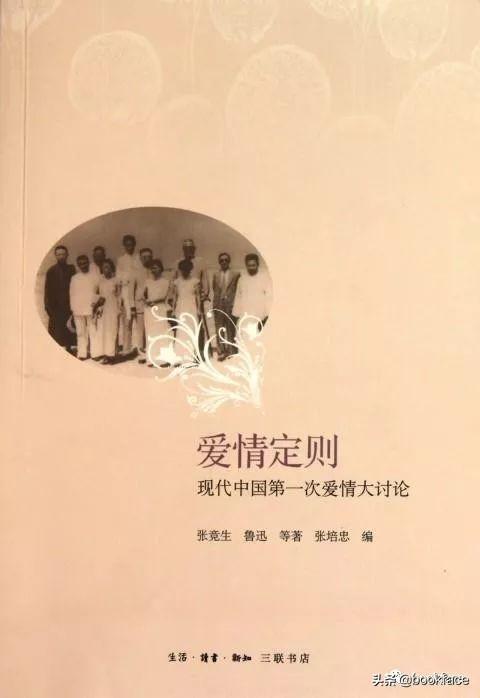

趁着天好,波叔把家里的书堆整理了一番,随手翻出一本八卦小书——

别看作者一栏处写着「鲁迅」,其实全书也就五六百字是他写的,其余全是一群文坛大咖的文章摘录,有点类似今天的微博段子大合集,N多人围着一个热点话题发表自己的见解和看法。

巧合地是,鲁迅第一次「发言」的日子也是6月12日。波叔就给小菠菜们讲讲这段有趣的狗血八卦史。

事情缘起于1922年。

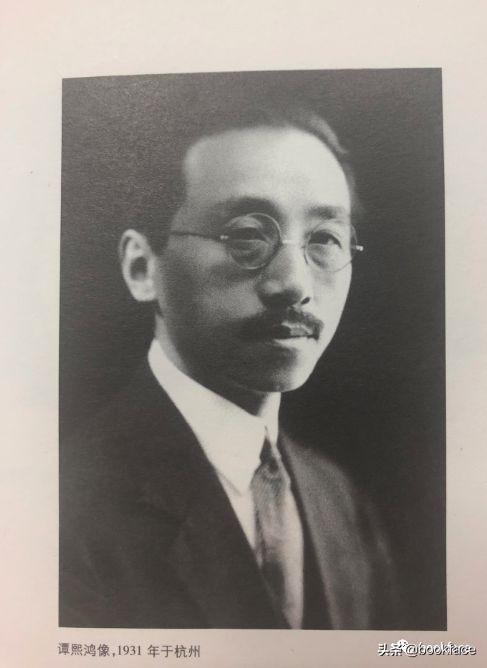

1922年3月18日,北大生物系教授谭熙鸿(字仲逵)的老婆去世。半年后,他竟和22岁的小姨子陈淑君(当时还是北大学生)相恋订婚。

这位陈小姐,本与一个叫沈厚培的小伙子有口头婚约。被甩的沈厚培气不过,1923年1月16日在报刊上发文,指责谭熙鸿挖墙脚,骂陈淑君变心负义。

事情狗血还不止这些。

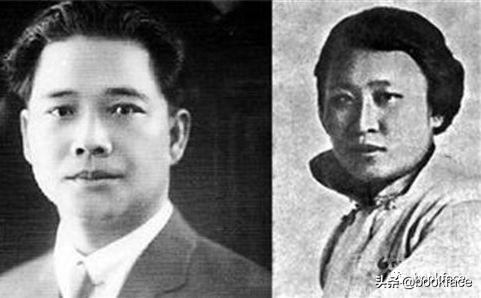

陈淑君有两个姐姐,去世的是二姐陈纬君,是个爱国义士,深受众人爱戴;大姐叫陈璧君,是汪精卫的老婆。陈璧君一直都不喜欢平民出身的妹夫谭熙鸿。本以为妹妹去世后,谭陈两家的关系就可以终结了,没想到小妹还是要嫁给他......

汪精卫 陈璧君

怒不可遏的陈璧君,为阻止谭熙鸿成为陈家的双料女婿,就煽动小妹的前男友沈厚培兴师问罪。

在那个没有网络的年代,人们想要向公众表达自己的看法,就要登报。

被沈厚培这么一公开,全世界都知道了……

大家纷纷谴责谭熙鸿道德沦丧,有辱斯文,并请求舆论界主持公道。

第二天,陈淑君以《谭仲逵与陈淑君结婚之经过》为题,声明沈厚培说得与事实不符,公开为自己辩白。

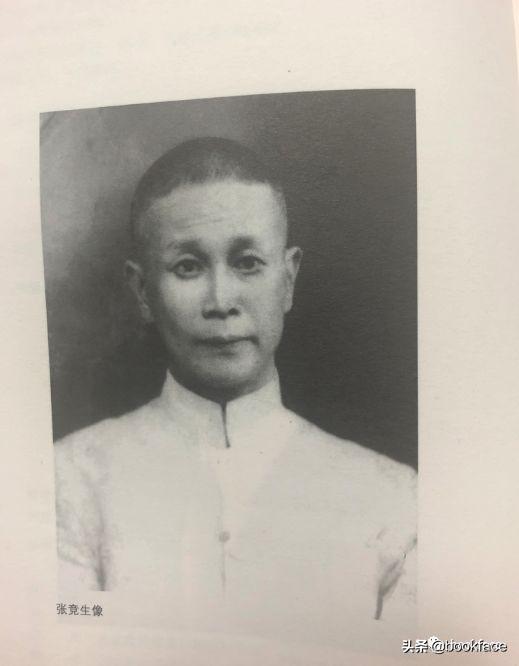

谭熙鸿有位故交,叫张竞生,两人既是留法的同学,后来又在北大成为同事,对谭的家事还是颇为了解的。

所以对于此事,他很有发言权,也成为第一个发声的大V。

1923年4月29日,张竞生实在看不下去了,在《晨报副刊》上发表了一篇题为《爱情的定则与陈淑君女士事的研究》的文章,支持谭熙鸿,并提出关于爱情的四项定则:

1.爱情是有条件的,这些条件包括感情、人格、状貌、才能、名誉、财产等项。条件愈完全,爱情愈浓厚。

2.爱情是可比较的。爱情既是有条件的,所以同时就是可比较的东西。以组合爱情条件的多少和浓薄作为择偶标准,是人类心理中的必然定则。

3.爱情是可以变迁的。有比较自然有选择,有选择自然希望善益求善,所以爱情是变迁的,不是凝固不变的。由订婚至解约,成夫妻至离异,用可变迁的原则衡量实在是很正当的事情。

4.夫妻为朋友的一种。夫妻的关系与朋友的交好有相似的性质,不同之处是夫妻比密切的朋友更加密切,所以夫妻的爱情应比浓厚的友情更加浓厚,夫妻若无浓厚的爱情,就不免于离散。

说白了,就是结婚也是要看物质条件的;即使结了婚,人也会变心的。夫妻关系很复杂,比朋友相交往要复杂得多,家家都有本难念的经了。

看看,这可是近100年前的人在讨论的爱情问题,现如今也没啥质的变化。依然有一大群人身处在爱情的水深火热之中。

这张竞生可不是一般人。留法归来的性学博士,专门研究中国性史。在那么保守的年代,他就提出了少生优生、夫妻日常避孕的想法。还公开声称:“性快乐也是人生快乐之一种。”

在当时人眼里,这是多么惊世骇俗,所以很多人称他为“文妖”。

有“文妖”镇楼,主编孙伏园再加了把火,号召读者参加讨论,当年若是有热搜,这事铁定要登榜首的。

此文一出,大家纷纷开始追热点。

在差不多两个月内,《晨报副刊》收到60多封读者来信,刊登了文章25篇,信函11件,大部分都在反对张竞生,主张旧德,这也是意料之中。

当时正处于五四时期,是个狂飙突进的时代,人们猛烈抨击旧式包办婚姻,拥护自由恋爱革命。但面对真正的婚姻自由时,却又畏首畏尾。

更讽刺的是,来信中反对者大多是青年学生,他们的主要观点有:

1.恋爱应重在精神,因此,感情、才华、性情、知识、人格等本身不稳定的因素不能作为条件。

2.爱情条件的比较,应仅限于爱情未确定时。如果婚后还存在比较爱情条件的念头,无异于“吃着碗里瞧着锅里”,逃不脱贪食二字的讥诮。

3.爱情是创造人类或创造世界的利器,须特别加以保障,才能完全行使它的职务。爱情固然可以变迁,但更具有永续性,不易变迁性。容易变迁的爱情绝不是真正爱情。

4.夫妻之间在社会、家庭、子女及经济等方面有种种密切联系,且相互受性生理驱动力的作用,所以与朋友并不一样,不能视为朋友之一种。

瞅瞅,这和很多小菠菜在波叔文留言的观点是相当一致的。

5月25日,一位笔名“维心”的作者投了一篇文章,先是将谭教授和陈淑君批判了一通,再把张竞生的观点从头到尾否定,最后提出自己理想的爱情观:

我个人理想,以为爱情是最真挚,不屈于一切的。彼此如果有深厚爱情……忘我忘他,舍生舍死,心中目中,只有一人,那时尚容得着比较吗?尚有可以变迁的吗?

这位作者就是许广平,鲁迅未来的爱人,不过当时她还不认识鲁迅。

许广平

总而言之,大家都认为爱情应该是纯粹的、神圣的,不可能像张竞生说的那么物质化。也有人还开始调侃张竞生,“主张爱情可以变迁,小心你老婆也会变心不爱你”。

当然,也有少数几篇文章支持张竞生。如北大教员冯士造,就很赞成爱情四定则的第四项。他认为恋爱的婚姻,本来就是由友谊进步而来的。

参与这场讨论的人,从普通学生到名家教授,大家你一言我一语,甚是热闹。

6月,这场讨论出现了一个比较不同的声音。

一位叫钟盂公的读者来信,他没有支持任何一方,而是建议编者终止这场讨论,他觉得这场争辩除了各种献丑,毫无意义。(这么多年过去了,套路都没怎么变啊)

这时,一直默默吃瓜的鲁迅,终于憋不住了。6月12日,他致函孙伏园表示“希望不截止”。

钟先生也还脱不了旧思想,他以为丑,他就想遮盖住,殊不知外面遮住了,里面依然还是腐烂,倒不如不论好歹,一齐揭开来,大家看看好。

关于讨论的主题,他觉得许多读者的观点,和张竞生的爱情定则没什么关系,而那些调侃张竞生的人,多是“古怪居多”。

但这也不意味着他支持张竞生。

后来他与许广平相识相恋,两人通信讨论到这个旧话题时,他认为张竞生的观点在理论上虽然可以自圆其说,但太理想化了,严重脱离现实。

实践这样的主张,“大约当在25世纪”。

就在这场讨论渐渐偃旗息鼓的时候,楼主张竞生出来回应。

6月20和22日,他分别发表了《答复“爱情定则的讨论”》上下两篇,公开答辩读者的问题和观点。

之后,这场全国爱情问题大讨论便结束了。

这场激辩最终并没有得出一个结果,是意料之中。

因为爱情不是物理或数学定理,可以通过演算和实践去验证。

爱情根本没有标准,再聪明的大师,提再多的“定则”,都无法框定它的样子。

一千个人,就会有一千种爱情观,纠结它是什么样子,只会被蒙蔽双眼,让你看不到爱情的原貌。

不过这场辩论,倒成就了两段姻缘,一是鲁迅和许广平;二是张竞生与褚松雪。可惜的是,这两段姻缘都没有什么好结局。

想当初,四人都反对旧式婚姻的束缚和羁绊。鲁迅在没遇到许广平前,迫于母命和无爱的朱安女士结婚,许广平隐忍了很多年“地下情侣”的身份,直到怀孕生下孩,鲁迅都没有和朱安解除婚姻关系。不过,这两人一起生活多年,倒是更像真正的夫妻。

可生活的琐碎,早就不复往日爱情的模样,鲁迅连公园都不愿陪她去:公园嘛,就是进了大门,左边一条道,右边一条道,有一些树。

之后又出现了萧红。

褚松雪也是一烈女子(改天波叔讲讲她的故事),当初不接受包办婚姻,愤而脱离家庭关系,只身从遥远的南方到山西教书。因为爱情大讨论,与张竞生书信不断,喜结良缘。张竞生《性史》里的开篇之作《我的性经历》,作者“一舸女士“便是褚松雪了。

最后两人交恶分手,具体原因不详,张竞生曾写了一篇竭力诋毁褚松雪的序文......

褚松雪(右)

哎,爱情啊,是一个与人类社会相始终的永恒主题。

说得再好都是屁,真心做了才作数。

(图片来源网络侵删)

发表评论